Descrizione di carattere storico artistico relativa all’oggetto

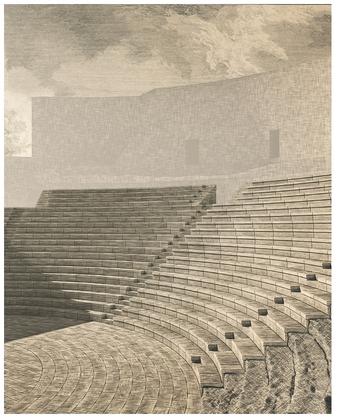

Il complesso monumentale racchiuso tra le pendici del Colle Cidneo a nord, e via Musei a sud, corrispondente alla parte est della città antica, rappresenta in assoluto un unicum nel panorama archeologico, monumentale e storicoartistico italiano. Il teatro romano di Brescia sorge ai piedi del Colle Cidneo, di cui sfrutta la pendenza, rivestendo sin dall’antichità un ruolo fondamentale nel panorama cittadino quale luogo di aggregazione collettiva, rafforzato dalla sua adiacenza al complesso del Capitolium (il tempio dedicato alla triade capitolina, composta da Giove, Giunone e Minerva) e al foro della città, cuore pulsante dell’attività politica, amministrativa ed economica dell’antica Brixia.

Edificato a partire dall’età augustea, il teatro romano di Brescia conosce due ulteriori fasi costruttive: una durante l’età flavia, quando l’imperatore Vespasiano avvia un generale processo di crescita e monumentalizzazione della città di Brescia, a cui risale anche l’ampliamento del tempio Capitolino e la dedica di opere straordinarie quali la Vittoria Alata, e poi una più marcata monumentalizzazione datata all’età severiana, tra la fine del II secolo e gli inizi del III secolo d.C. Per tutta l’età tardoantica e altomedievale sono documentati una serie di danneggiamenti e rifacimenti: dopo il crollo della scena tra l’XI e il XII secolo, l’edificio divenne una cava a cielo aperto per l’asportazione di pietre da costruzione, pur preservando una qualche forma di funzionalità: nel XII secolo è infatti documentato un utilizzo del teatro come luogo per pubbliche udienze dei Consoli. Lo stato di abbandono in cui versava e il dilavamento della terra dal colle ne determinarono il progressivo e definitivo interro.

Al XIII secolo risale la costruzione del palazzo della famiglia Maggi, che andò ad appoggiarsi sulle murature romane integrandole nella propria struttura. Da spazio della collettività, il teatro divenne per lungo tempo un luogo riservato e privato.

L’area è stata progressivamente riportata in luce e valorizzata a partire dal 1823, quando, una sottoscrizione pubblica diede impulso alle indagini archeologiche che portarono dapprima alla luce i resti del tempio Capitolino e poi il teatro romano e il deposito dei grandi bronzi al quale appartiene anche la Vittoria Alata. Lungo tutto il XX secolo, resti e frammenti del teatro continuarono ad emergere, in un costante processo di rivelazione, fino al XXI secolo, quando fu restaurata la parte orientale della cavea, rendendo visibili resti e frammenti della scena. Il processo di disvelamento e reintegrazione del teatro nello spazio monumentale antico e nel tessuto urbano moderno ha trovato uno snodo fondamentale nella creazione di Brixia - Parco Archeologico di Brescia romana, in cui il teatro rappresenta un ruolo fondamentale di cerniera tra il Capitolium, il foro e il quartiere residenziale romano che ancora giace sotto gli edifici monumentali del monastero longobardo di San Salvatore e Santa Giulia.

Informazioni sullo stato della conservazione

Nel 1994, Antonio Frova, eminente studioso delle realtà monumentali di Brescia romana, constatava come il teatro bresciano fosse, tra gli edifici di spettacolo della Cisalpina, “il grande sconosciuto, per le condizioni nelle quali si trova, messo in luce soltanto in parte”. Una lettura chiara del monumento era gravata dall’impianto di numero sovrastrutture e sovrapposizioni, sin dall’età medievale, sulla struttura originaria dell’edificio, “in un continuo gioco di demolizioni, ricostruzioni, continue trasformazioni e adattamenti”.

A trent’anni di distanza, la conoscenza del teatro, pur migliorata, rimane parziale. Mentre si attendono le informazioni, fondamentali, che giungeranno dagli scavi della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia (avviati nel 2025), si può affermare oggi che gli elementi principali dell’edificio erano costituiti dalla cavea in appoggio al colle, con tre sezioni di gradoni raccordati da scale e corridoi concentrici secondo i precetti costruttivi comuni alla maggior parte dei teatri romani; l’accesso alle file inferiori avveniva tramite due aditus posizionati ad est e ad ovest; l’edificio scenico alto quanto la summa cavea era articolato planimetricamente in tre grandi nicchie, con la centrale di dimensioni maggiori. Il pulpito è ben leggibile ancora oggi e di fronte ad esso si sono conservati distintamente i nove pozzetti per le aste telescopiche, che consentivano le manovre del sipario dal basso verso l’alto. Un ampio ed esteso portico si sviluppava tra il muro posteriore della fronte scena e il decumano massimo, con funzione di accoglienza e di protezione durante le attese per l’ingresso e tra gli spettacoli.

In base alle conoscenze attuali, lo sviluppo in alzato della scena appariva articolato in tre piani decorati con tre diversi ordini, dei quali si conservano in Museo numerosi capitelli figurati che riproducono vittorie, eróti e raffigurazioni del ciclo dionisiaco. L’elevato quantitativo di elementi architettonici e decorativi della scena rinvenuti in situ nel corso degli scavi ci dice che questa parte dell’edificio collassò a seguito probabilmente di un sisma.

Le informazioni attualmente in nostro possesso originano da numerose campagne di scavo, di restauro e di studio, iniziate nel 1913, tutte però, sfortunatamente, solo parziali. Questa scarsità di conoscenze e di interventi è originata in parte da una oggettiva difficoltà di raggiungimento delle strutture e di acquisizione dei dati (fino al 1961, ad esempio, sorgeva sulle rovine romane la scuola Ugo Foscolo, demolita ma ancora parzialmente innestata sulle strutture antiche), che ha portato ad un interesse altalenante verso il teatro e la sua storia, spesso oscurato dalle necessità di scavo, preservazione e musealizzazione di altre aree di altissimo valore storico-artistico oggi pertinenti al Parco Archeologico di Brixia romana.

Informazioni sulla fruizione e orari di apertura

Il Parco archeologico di Brescia romana offre un percorso nella città antica tra i più significativi e meglio conservati d’Italia. Riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO nel 2011, insieme al complesso monastico di San Salvatore – Santa Giulia, è oggetto di un progetto di recupero archeologico e architettonico, che valorizzerà i luoghi straordinari che ne fanno parte e li renderà completamente accessibili.

Nel corso del 2023, anno in cui a Brescia è stato conferito il titolo di Capitale italiana della cultura, è stato inaugurato un nuovo percorso di collegamento tra il Parco Archeologico di Brixia romana e il Museo di Santa Giulia, il cosiddetto Corridoio UNESCO, che ha reso accessibili anche alle persone con disabilità fisica e percorribili gratuitamente gli scenografici spazi storici del Teatro romano, oggi fruibili dalla cittadinanza come una vera e propria estensione urbana.

Il Teatro romano nel suo stato attuale è location per rassegne estive di concerti e spettacoli, nonché per eventi legati a celebrazioni e mostre, sempre molto selezionati e legati al genius loci di questo antico spazio e dell’area archeologica alla quale appartiene. Tuttavia, l’utilizzo attuale dell’edificio presenta una mancanza di fondo dovuta alla sua storia conservativa e dall’incompiutezza delle indagini archeologiche: viene infatti utilizzato al contrario, con gli artisti che si avvalgono delle murature della cavea come scenografia e con i visitatori disposti sulla zona della scena e della cavea con le spalle al palcoscenico.

Orario estivo (1 giugno – 30 settembre):

- Lunedì (non festivi): Chiuso

- Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica: 10:00 – 19:00

- Ultimo ingresso: 18.10

Orario invernale (1 ottobre – 31 maggio):

- Lunedì (non festivi): Chiuso

- Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica: 10:00 – 18:00

- Ultimo ingresso: 17.10

Il Parco archeologico di Brescia romana consente l’accesso diretto a tutte le aree del museo (biglietteria, Santuario repubblicano, Capitolium) grazie all’ascensore che collega le diverse quote; l’ingresso al teatro romano è accessibile dal Vicolo Fontanone.

Sono a disposizione dei visitatori i seguenti servizi:

- n.1 sedia a rotelle

(da richiedere in biglietteria al personale di custodia) - bagno per disabili