Descrizione di carattere storico artistico relativa all’oggetto

La Basilica di Santa Giulia è strettamente connessa allo sviluppo nel tempo dell'area ad essa circostante. Da un lato la sua costruzione e il suo declino trovano ragioni nella storia dell'abitato di Lesina. Dall'altro il suo destino materiale in epoca moderna si lega allo sviluppo del complesso cimiteriale di Bonate Sotto.

Il complesso cimiteriale nasce e si articola proprio a partire dai resti della chiesa romanica. A seguito dell'Editto di Saint Cloud del 1804 e al seguente Decreto Ministeriale del 1806, le sepolture fino ad allora raccolte dentro e fuori le chiese dei centri abitati, vengono spostate al di fuori dei recinti urbani, in aree periferiche.

L'amministrazione comunale di allora decise di riusare i ruderi di Santa Giulia come campo santo, dando a questi una configurazione, più definitiva, costruendo un muro esattamente sul sedime dell'impianto basilicale. Il luogo così individuato formava un giardino destinato alle sepolture, mentre nella parte protetta dal tetto si andarono a cotruire tombe addossate ai muri, come era consuetudine nelle chiese.

Le prime sepolture ebbero luogo nel 1810, ma ben presto si rese necessario ampliare gli spazi. Dei conseguenti sviluppi appaiono rilevanti porzioni poste all'estremità est e ovest dell'impianto basilicale. Il primo ampliamento, posto sul retro, corrisponde a una cinta muraria in mattoni formata per tre lati da una serrata archeggiatura cieca, mentre per quanto riguarda il lato d'ingresso si sviluppa una cancellata in ferro battuto con pilastrini tronco-piramidali conclusa agli estremi da due cappelle di famiglia.

La seconda porzione, posta di fronte alla basilica, si compone di un recinto rettangolare. Un'alta cappella è affiancata simmetricamente da ali porticate tripartite. Il disegno, di gusto eclettico-storicista, prevede un tipico rivestimento in bugnato liscio della cappella centrale e dei pilastri tronco-piramidali dei portici.

Informazioni sullo stato della conservazione

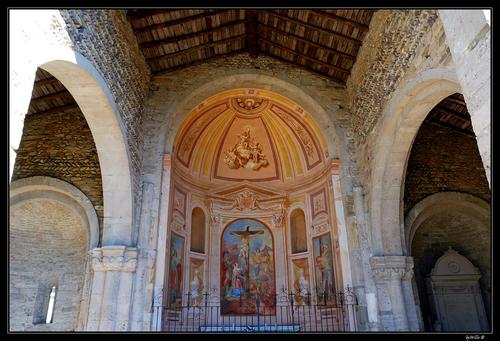

L'edificio ha una struttura basilicale a tre navate culminanti in tre absidi. L'impianto interno è strutturato in cinque campate. Rimangono oggi, a testimonianza di quello che fu la basilica: le tre absidi e la prima campata coperti da tetti non più originali e parti della muratura perimetrale. La parte scoperta, ossia quella priva di tetto, è stata ed è tuttora parte del cimitero di Bonate Sotto con ancora tumuli e testimonianze sepolcrali. L'ornatura di alcuni capitelli richiama lo stile cluniacense.

L'analisi dello stato attuale ha messo in evidenza un insieme di problemi che condizionano fortemente le odierne possibilità di conservazione, utilizzo e valorizzazione della Basilica di Santa Giulia: il decredo della copertura, la situazione di degrado e precarietà dei paramenti lapidei a vista, la necessità di dare al complesso della Basilica di Santa Giulia un uso appropriato e coerente con la sua natura e la sua storia, nei limiti imposti dai suoi aspetti dimensionali e materiali.

Queste problematiche condividono il medesimo carattere di necessità e la loro risoluzione fa parte di un unico problema, nel senso che l'attività di riuso affianca, s'intreccia e completa l'attività della conservazione, garantendone la continuità di cure e attenzione.

Informazioni sulla fruizione e orari di apertura

La Basilica di Santa Giulia è sita all'interno del cimitero di Bonate Sotto aperto dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 19:00 e la domenica dalle 8:00 alle 19:00 in estate e dalle 8:30 alle 17:00 tutti i giorni nel periodo invernale.