Descrizione di carattere storico artistico relativa all’oggetto

Si hanno notizie del fatto che i frati conventuali erano presenti a Caravaggio nel 1401, e a quella data si può ricondurre l’avvio della costruzione della chiesa e il convento a lato dell’attuale via Polidoro Caldara, nel cuore del centro storico di Caravaggio.

Vi è memoria che già nei primi anni del ‘600 il convento francescano avesse funzione di mensa, ricovero e ospedale per i meno abbienti e si ha notizia dell’istituzione della Confraternita della Santa Concezione, cioè dell’Immacolata, di origine molto antica ma istituita formalmente nel 1616.

Dopo diverse vicende, purtroppo non tutte tracciabili, il convento venne soppresso nel 1786 entro le riforme dell’imperatore Giuseppe II d’Austria. Ai primi dell’Ottocento tutto il complesso passò in proprietà alle famiglie Ramazzotti e Mangoni. Nel 1840 per testamento di Santo Ramazzotti fu istituito l’Orfanotrofio femminile nell’ala occidentale del convento. Più tardi l’Amministrazione comunale collocò l’Asilo “Umberto I” nell’ala orientale. Con la soppressione la chiesa fu demolita e le strutture murarie adattate alle nuove funzioni civili. L’Orfanatrofio femminile cessò la propria attività nei primi anni 80 del secolo scoro, la proprietà dell’intero edificio passò al Comune di Caravaggio e fu destinato a scuola materna fino alla fine degli anni novanta, dopo di che fu completamente abbandonato, salvo la presenza di alcune associazioni locali in alcuni spazi.

Il complesso di fabbricati, ormai dismesso da lungo tempo, è di considerevoli dimensioni e si sviluppa a U, attorno ad una corte a giardino, su tre livelli fuori terra compresi i sottotetti. Gli accessi principali sono a sud da via Polidoro Caldara. Altri spazi a giardino lambiscono gli edifici a nord e a ovest dove è presente una seconda corte, con carattere di servizio, anch’essa con accesso carrabile da via Polidoro Caldara.

La sequenza degli spazi interni è caratterizzata dalle gallerie che si affacciano verso la corte-giardino e che servono i vani retrostanti prospettanti ad est sul giardino, a ovest sulla corte di servizio e a nord ancora sul giardino e verso la roggia di circonvallazione Seriola.

La decorazione pittorica e a stucco del complesso monumentale si caratterizza per una variegata tipologia di interventi artistici, di secoli diversi, che si allineano a quelli che sono stati i diversi impieghi dell’edificio.

Informazioni sullo stato della conservazione

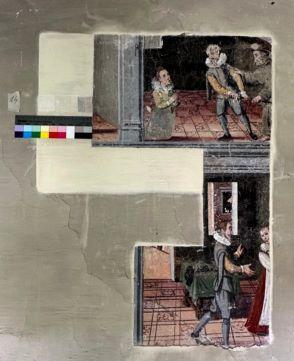

L’edificio si presenta in stato di abbandono, in particolare l’ala ovest già orfanatrofio, quindi con muri scrostati, detriti accumulati, umidità diffusa, infissi divelti e un generale degrado. Naturalmente, viste le condizioni, l’accesso alla struttura è interdetto.

Nell’anno 2024 è stato attuato un progetto per la riqualificazione ed il risanamento conservativo dell’ala ovest del complesso. L’intervento è finanziato con le risorse del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 5, “INCLUSIONE E COESIONE per servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” ottenute dall’Azienda Consortile Risorsa Sociale Gera d’Adda di cui Caravaggio con altri 17 comuni fa parte.

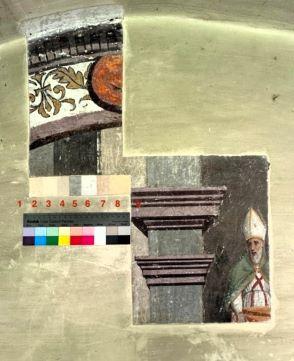

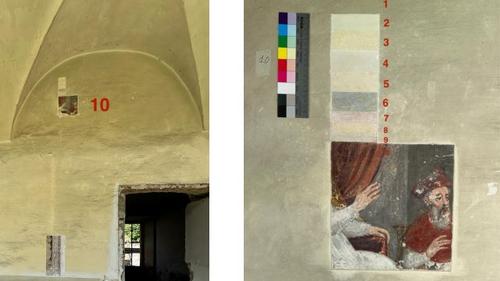

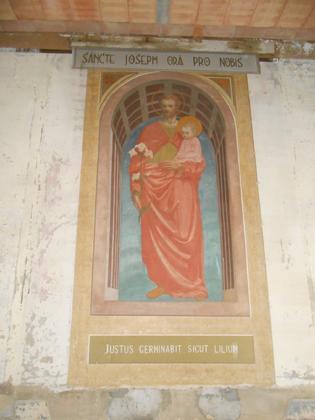

Durante le prime fasi dei lavori è avvenuto un imprevisto e suggestivo ritrovamento: lungo il porticato, sotto diversi strati di intonaco, sono emersi decori e frammenti di affreschi.

Dopo aver condiviso la scoperta con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio si è deciso di comune accordo di procedere al recupero di queste preziose vestigia del passato per concedere alla comunità intera la possibilità di tornare a fruire della loro bellezza da tempo nascosta e addirittura dimenticata.

La riqualificazione con finalità sociale e inclusiva di un edificio storico da tempo dismesso e la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico custodito nei secoli sono gli obiettivi che il progetto di rigenerazione urbana intende perseguire.

Informazioni sulla fruizione e orari di apertura

Il portico, aperto sul lato est dell’edificio, mette in collegamento vari vani che su di esso si affacciano. Nel progetto di destinazione d’uso dell’intero stabile, è previsto che il portico sarà utilizzato come parte in comune, aperta quindi al pubblico quale passaggio, una sorta di percorso pedonale, ma coperto, posta sulla direttrice nord-sud. Le sette lunette riferite ognuna a una campata saranno restaurate e visibili da chiunque.

La piccola cappella del primo piano dell’edificio è destinata a utilizzo come ambiente comune a tutto lo stabile. Sarà quindi un punto accessibile ai visitatori e ai frequentatori della struttura.