Descrizione di carattere storico artistico relativa all’oggetto

La piazza con il monumento ai cittadini pavesi morti per l'unità della Nazione (proclamata il 17 marzo 1861) si trova nella zona posta a nord del nucleo storico, al limite settentrionale del reticolo romano, in un ambito collegato verso il Ticino con il cardo della città (corrispondente con l'attuale Strada Nuova) e verso San Pietro in Ciel d'Oro attraverso vicolo Ferreri ed il giardino di Palazzo Malaspina. Tale strada costituiva un diretto collegamento verso nord; venne interrotta nei primi anni trenta a seguito dell'ampliamento del palcoscenico del Teatro dei Quattro Cavalieri, in seguito intitolato al tenore Gaetano Fraschini. Il complesso più rilevante, in questo ambito, era comunque costituito dalla Chiesa e convento dei Gesuiti, abbattuti nel novecento (1936/1939) per costruire gli edifici da destinare alla Prefettura ed alla Provincia, progettati dall'architetto Carlo Morandotti.

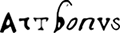

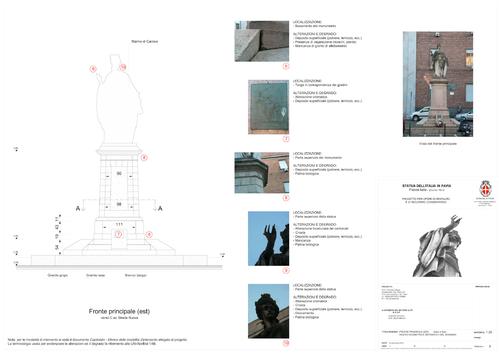

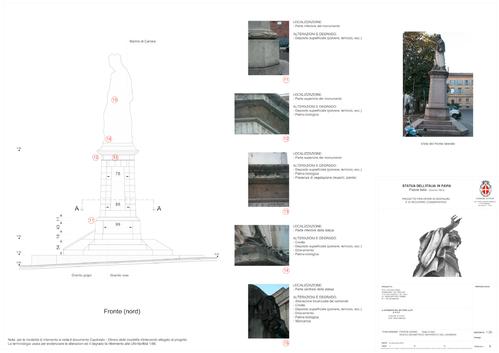

Il monumento all'Italia venne costruito nel 1866 in Pavia nella piazza della Legna che, nell'occasione, cambiò l'intitolazione all'Italia stessa; la collocazione venne definita in seguito alla rinuncia di dedicare ai caduti per la Patria una sola lapide da collocarsi nel Municipio. La statua in marmo di carrara venne realizzata dallo scultore Alessandro Martegani, collocata su un basamento in granito rosa di Baveno ed è documentato il fatto che risultò di dimensioni maggiori rispetto a quanto inizialmente prospettato.

Una planimetria anteriore al 1835 mostra la disposizione degli edifici sul lato occidentale della piazza, detta "della Legna"; verso sud la proprietà Bolzani, poi Bizzoni ed in seguito acquistata dall'Amministrazione Provinciale (op. Cit. AA. VV. Maggio 1988, pg. 114). Verso nord erano collocati il Demanio, le Poste, l'Ufficio del Registro e delle ipoteche con accesso dalla contrada della Malora. La collocazione del monumento commemorativo era prevista eccentrica, sull'asse di casa Bizzoni e comportò anche la necessità di livellare i piani della piazza, già inclinati; venne realizzata a suo tempo una pavimentazione con ciotoli di fiume. Alla fine degli anni trenta del XIX sec. la ricostruzione della sede dell'Amministrazione Provinciale e l'attuazione di un piano particolare per la zona del Palazzo del Governo, determinarono un rinnovato assetto della Piazza che venne lastricata in porfido, analogamente a quanto si fece per altre piazze di Pavia nello stesso periodo; vennero inoltre realizzate due aiuole rettangolari come limite della sede stradale, prendendo probabilmente spunto da un progetto di sistemazione del 1910. Si veda in particolare quanto riportato in AA.VV., Pavia – Materiali di storia urbana – Il progetto edilizio 1840/1940, Copiano (PV), maggio 1988, pg. 114.

(Estratto dalla relazione storica del progetto di restauro dell'arch. Giuseppe Maggi)

Informazioni sullo stato della conservazione

I principali materiali costitutivi sono il granito, il porfido ed il marmo di carrara. Sono note le caratteristiche, le strutture e le composizioni chimiche dei materiali; i graniti, rocce magmatiche, hanno probabilmente, nel caso specifico, provenienza dall’area lombarda di Baveno, mentre i porfidi dall’area della val Camonica. Il marmo utilizzato per la statua posta sul basamento è di probabile provenienza dalle cave a monte della città di Carrara; roccia metamorfica di colorazione bianca, a volte con venature grige, a grana fine e di buona compattezza. (...) Sono evidenti sui materiali, in particolar modo sulla statua ed alla base di essa, gli effetti di vari elementi che causano degrado a differenti livelli. Il biodeterioramento su alcune parti della statua, riscontrabile anche a vista con colorazioni verdastre e grige, anche per la presenza di licheni, è un fenomeno che determina l’alterazione della struttura del substrato sul quale si verifica (...).

(...) Quanto appena evidenziato, insieme all’azione degli agenti atmosferici, costituisce cause di degrado ad azione piuttosto lenta sul materiale, diversamente dagli agenti inquinanti presenti nell’aria oppure dovuti ad azione antropica. (...) Le pietre, in quanto sistemi rigidi, risultano particolarmente vulnerabili a tensionamento meccanico, subiscono l’azione negativa delle escursioni termiche. L’assorbimento dell’acqua per capillarità (effetti del gelo, ambiente adatto a microrganismi, ecc.), unita agli agenti atmosferici inquinanti ha provocato alterazioni del marmo di Carrara, non tanto per gli effetti del dilavamento, quanto per le caratteristiche del clima pavese.

(...) La statua in marmo evidenzia comunque, in modo differenziato secondo l’esposizione e la natura stessa del materiale, fenomeni ricorrenti e caratteristici sulle calciti, sistemi di estrema compattezza quando sono integri. L’acqua penetra difficilmente e l’effetto dell’anidride carbonica o dell’anidride solforosa dell’aria è, in genere, solo superficiale. Il marmo, teoricamente, dovrebbe restare compatto, subendo una corrosione limitata alla superficie esterna. I sali che si formano (carbonato di calcio, solfato di calcio) o vengono dilavati lasciano una superficie “a buccia d’arancia”, pronta per una successiva aggressione, oppure cristallizzano sotto forma di piccolissimi cristalli rispettivamente di calcite e gesso. I diversi cristalli che compongono il marmo rispondono in modi differenti alle sollecitazioni termiche. Questo fa sì che il materiale, esposto a lungo all’atmosfera, non sia più un sistema compatto ma che abbia al suo interno reti di micro fessure come conseguenza dell’escursione termica, aumentando quindi la porosità. L’acqua acida può quindi penetrare dissolvendo i cristalli di calcite. Le soluzioni saline così formate tendono a portarsi verso l’esterno con l’evaporazione dell’acqua.

(Estratto dalla relazione tecnica del progetto di restauro dell'arch. Giuseppe Maggi)

Informazioni sulla fruizione e orari di apertura

Il monumento è collocato in una piazza pubblica e quindi in libera visione.